从依托大数据“农业硅谷”的感受让种养更“智慧”

作者:智慧乡村 | 发布时间:2022-01-15

河南商报记者郭定然/摄

随着人工智能、农业大数据、无人机技术的不断发展,智慧农业越来越多地投入实际应用。

在传统农业大省河南,农业大数据和智慧农业也已经落地生根。比如,鹤壁建立了农业大数据中心,打造“农业硅谷”;在安阳,本土研发生产的植保无人机不仅服务全省,还飞出国...

访问

这个大数据中心在“农”字上做文章

人工智能的背后,需要源源不断的大数据资源的支撑,而大数据已经成为这个时代越来越重要的“生产要素”。

河南鹤壁有个“农业硅谷”,这里建有大型农业大数据中心。

7月23日,河南商报记者来到中国(鹤壁)农业硅谷产业园一探究竟。

据介绍,这个大数据中心有很多背景。2017年,被列入国家发改委提出的促进大数据发展的38个重大项目。也是38个重大项目中唯一一个涉农大数据项目。

以河南鹤壁中央机房为核心,以贵州毕节、江西南昌、天津武清为主要节点和备份中心,存储的农业大数据超过5000TB(1TB=1024GB),其中仍在增加。如今,大数据中心已为全国27个省份的3000多个应用系统提供云计算服务。

据中国(鹤壁)农业硅谷产业园副总经理傅忠介绍,中国(鹤壁)农业硅谷产业园由中国农业大学农业信息通信集团、中国农业科学院、河南农业大学联合承办、中国移动、中国联通、中国电信 在河南省鹤壁市祁滨区开发建设的国内首个农业信息技术产业园。

意义

农业大数据让农业生产不再“凭经验”

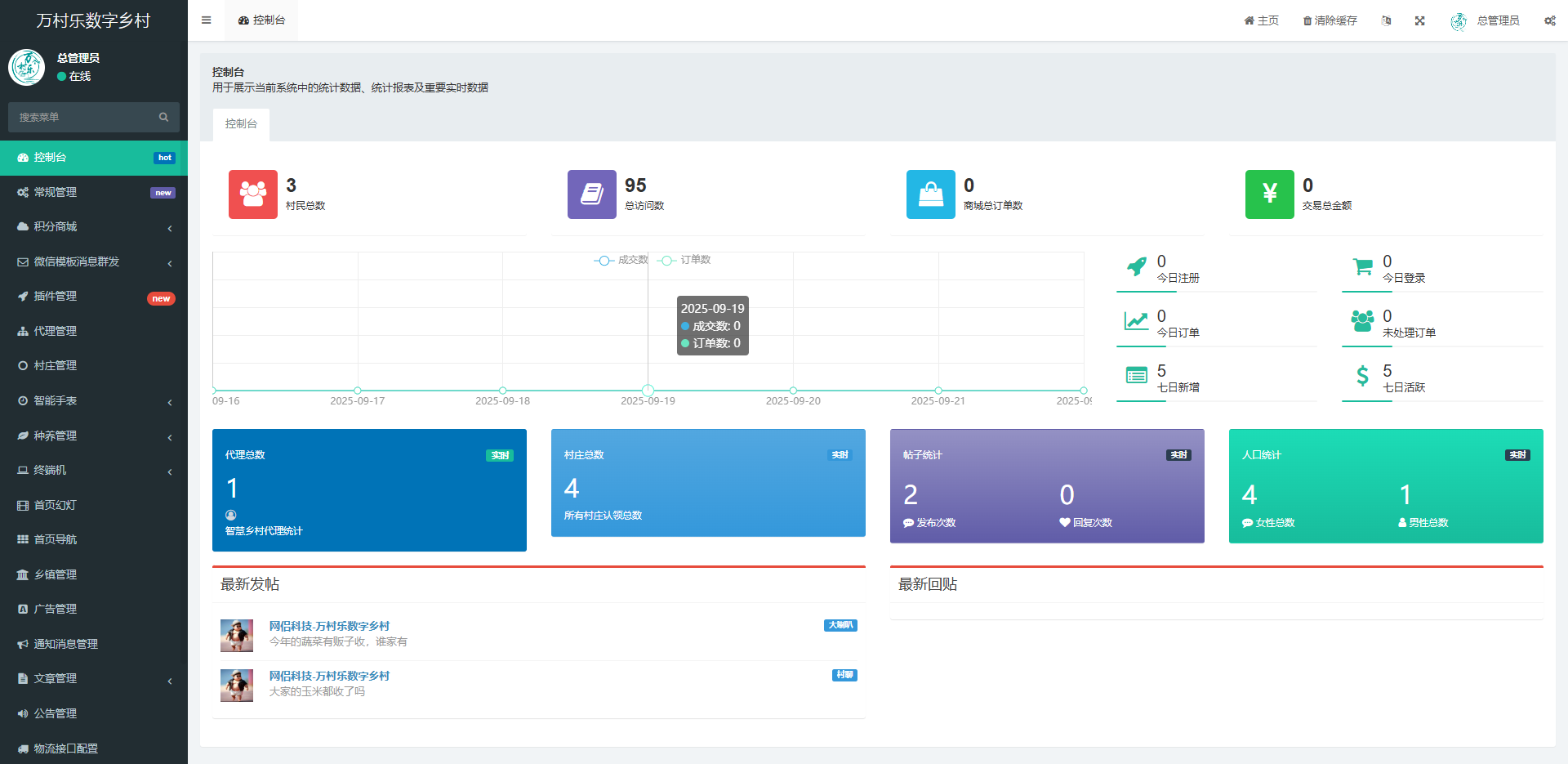

“在这个平台上,你可以直观地看到各类农业相关数据。” 傅忠一边在手机上打开他们开发的智能农业控制软件一边介绍。软件可随时查看监测小区的空气、土壤温湿度、光照强度、二氧化碳含量等数据。除数据记录模块外,该平台还有一个控制模块。例如温室的遮阳棚、水产养殖中的水泵、增氧机等,都可以通过该平台进行远程控制。

“我以前养鱼,当渔民觉得天气闷热时,就打开了增氧机。” 傅忠说,但事实上,渔民们并不知道要不要增加氧气。借助智慧农业系统,通过农业大数据建立科学养殖的数据模型,准确告诉渔民鱼塘是否需要增氧。一方面节能,另一方面使动植物的生长环境更加科学稳定。

同样,以种植蔬菜为例,蔬菜从播种到发芽、开花、结果等阶段。每个阶段对水和养分的需求不同。传统农业以人的经验和感受为基础,而智慧农业将通过对农业数据的实时监测,进行更加科学的管理。

应用

智慧农业已在鹤壁应用

这些智能系统离普通农民还有多远?“在鹤壁市栖宾区居桥镇岗坡村,我们建了一座智能温室。” 傅忠说,传感器可以自动感知光照、湿度等数据,自动调节温室内的光照。

在收获季节,您可以参考大数据信息,了解和分析哪些渠道的红薯品种卖得最好。根据市场销售数据,管理者可以决定是否扩大种植规模,改进品种。

此外,在鹤壁,他们在30万亩农田附近设置了环境监测设备,对田间墒情进行管理。

在智慧牧业方面,他们与鹤壁一发牧业合作,打造智慧猪舍。

在传统养殖中,每个猪舍需要 2 到 3 名工人轮班。现在使用物联网监控系统,可以实时监控猪舍内的有害气体和温度,自动发出异常报警并开启通风和喷淋降温设备,一个人可以照顾2个到3个猪舍。

不过,傅忠坦言,目前智慧农业的应用对象主要是土地流转大户和大型养殖企业。一方面,土地集中,更容易进行智能化管理,另一方面,普通农民需要一个学习和普及智慧农业的过程。

相关链接

河南无人机植保技术走出国门

在距中国(鹤壁)农业硅谷产业园50公里的安阳,科技也在改变着农业生产格局。

在这里,无人机植保技术得到了充分的应用和发展。

7月21日上午,河南商报记者在植保无人机实训试验场(简称“全丰植保”)遇到一名正在学习实际飞行操作的黑人小伙。他来自非洲多哥共和国。他今年33岁。他的英文名是Fabrice,中文名是王军。

王军告诉河南商报记者,他在网上看到了全丰植保的宣传。经过沟通和了解农业大数据,他决定千里迢迢到河南学习无人机植保技术。他希望用自己学到的技术,结合非洲的实际情况,帮助非洲当地农民降低劳动强度,同时提高农作物产量。

“我们已经培训了3万多名植保无人机飞行员,其中包括来自泰国、巴基斯坦、巴西等国的学生,”全丰植保旗下安阳太行低空应用职业培训学校校长陈磊说。

郭冰经理介绍,他们在尼日利亚、喀麦隆、多哥、中非、南美、中美、东南亚等地建立了服务中心,产品已走出国门。

">