土壤墒情监测秘籍:7天预警干旱真的靠谱吗?

作者: | 发布时间:2025-04-13

墒情监测技术的真实含金量

比来几年啊,土壤墒情监测忽然就成了农业圈的抢手话题。各种传感器往地里一插,数据往云端一传,号称能提早7天预警干旱,听起来的确挺唬人的。但我们得明白,这技术实质上是经过测量土壤含水量、温度等参数,结合气候数据做的预测模型,跟天气预告是一个道理。

预警机制面前的迷信原理

讲真实的,7天预警这事儿吧,关键要看数据采集密度和算法程度。如今主流的监测站每半小时采集一次数据,配合卫星遥感,的确能捕获到土壤水分的纤细变更。但咨询题在于,分歧作物、分歧土质的需水特性差别可大了去了,光靠几个固定参数就想精确预警,不免难免把农业想得太复杂了点。

举个例子啊,黏土和沙土的持水才能能差出两三倍,异样的含水量数据,对这两种土壤的干旱预警尺度就该完全分歧。更不讲还有作物根系深度、本地蒸发量这些变量需求思索,这些可基本上实打实的技术门槛呢。

田间验证裸露的痛点

去年我们在黄淮海平原做了组比照实验,后果挺有意思的。同一套监测零碎,在砂质壤土区预警精确率能到达82%,到了黏土区就掉到67%了。最打脸的是有次零碎疯狂报警讲行将干旱,后果翌日下了场透雨——气候预告都没抓住的局地性降水,监测零碎自然更抓瞎。

这事儿讲明啥呢?如今的墒情监测吧,实质上依然个概率游戏。就像手机上的天气预告,讲"今天降水概率70%"一样,它只能通知你风险等级,详细到某块地究竟浇不浇水,还得靠老把式的经历来把关。

农民伴侣的真实运用体验

跟山东寿光的老菜农聊那个事,人家讲得特不真实:"那些高科技玩意儿吧,当个参考还行,真要全信它,黄瓜早旱成柴火棍了。"如今非常多监测零碎最大的咨询题是太"学院派"了,数据是准的,但给出的建议常常和实践农事操作脱节。

有个特不典型的案例:零碎监测到表层土壤缺水就报警,可人家种的是深根果树,这时分浇水反而容易引发根系上浮。你看,光无数据可不能解读,照样要闹笑话。因此如今越来越多的厂商开端雇农艺师来当"数据翻译官",那个标的目的我觉得挺靠谱。

技术晋级的三大打破口

要讲改良空间啊,我觉得次要在三个方面下功夫。首先是传感器布设密度,如今非常多监测站方圆五公里才一个点,这精度种大田作物还行,搞设备农业就抓瞎了。其次是算法得要"接地气",不克不及光用教科书上的模型,得多吸收中央种植经历。

最关键的是第三点——得树立作物水分需求数据库。就像病院有患者病历一样,每类作物在分歧生长时期的需水特性都应该有详细记载。这事儿尽管费时间,但相对是提升预警精确率的治标之策。

给种植户的适用建议

关于真正要用这套零碎的伴侣,我建议啊,先把希冀值调合理。它就像汽车里的倒车雷达,能帮你发现盲区,但最初的标的目的盘还得本身握。详细操作上,最好选那些能自定义报警阈值的产品,结合自家地块特点渐渐调试。

有个小技巧特不管用:在零碎初次报警时不急着举动,先挖开土层看看实践状况。如此重复验证几次,你就能摸清设备的"脾气",晓得什么时分该信它,什么时分该信本身的锄头。记住啊,再智能的零碎也只是工具,真正的决策权永远在种植者手里。

将来值得等待的标的目的

团体更看好下一代结合物联网的智能灌溉零碎。如今曾经有实验田在玩"监测-决策-执行"的闭环了,土壤探头发现缺水就直截了当启动滴灌,连预警环节都省了。尽管本钱还比力高,但那个思绪的确处理了"最初一公里"的咨询题。

别的啊,基于区块链的墒情数据共享也非常有意思。想象一下,假如每个农场主都情愿匿名上传监测数据,非常快就能树立起区域性的土壤水分图谱,这对完善预警模型赞助太大了。农业古代化这事儿,讲究竟依然得靠众人拾柴火焰高。

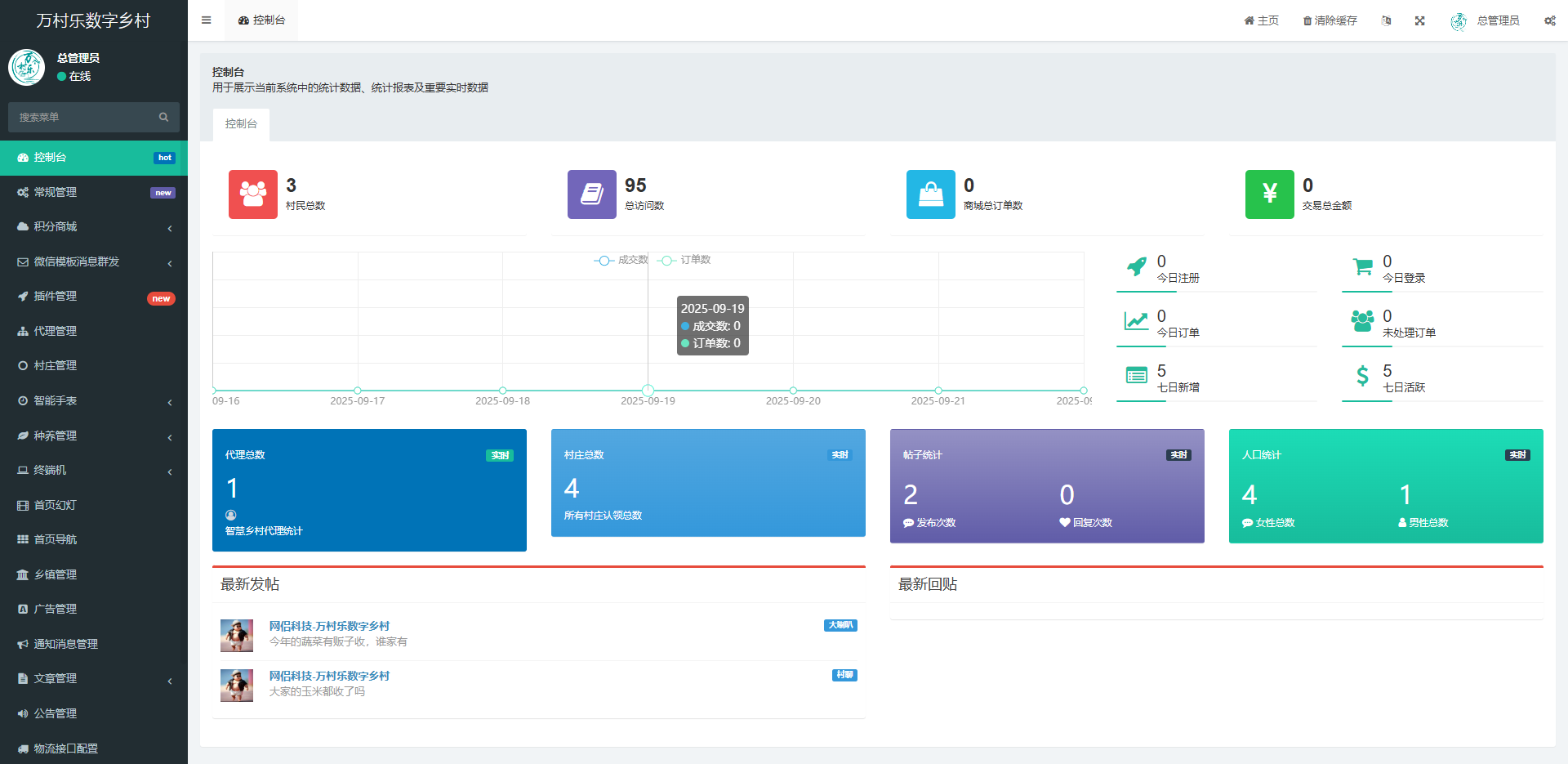

万村乐数字乡村管理系统,打通政府与百姓之间的沟通障碍,独立部署 | 代码开源 | 无限多开 | 免费升级 | 功能定制